2022.3.25

異色の取り組みが噂になる、伝統文化の担い手たち。彼らを「イロモノ」ではなく「進化系」と呼ぶ理由

噂の広まり

伝統文化と呼ばれるものは、概して守り継ぐという側面にスポットを当てられがちだ。しかし、たとえば茶の湯文化において、千利休と古田織部の時代ではそのあり方に大きな違いがあるように、ある文化が生きた状態で継がれてゆくのであれば、変化は必要条件のように思われる。仏像、お茶、庭園。京都を代表するこの3つの“伝統文化”についても、令和ならではの進化が生まれているとの噂をキャッチした編集部。それぞれの現在地をたしかめるべく、今まさに各分野で渦を巻き起こしている3人を呼んでみた。

この記事の内容

・編集部のわがままに応え、3人のプロが興聖寺に結集

・個性的なアイデアは、文化への真面目な姿勢が生んだもの

・お茶の世界は偉い人ほど寛容?各分野で異なる「挑戦の作法」

・過去から続く文化の鎖、その継ぎ目を担う存在として

編集部のわがままに応え、3人のプロが興聖寺に結集

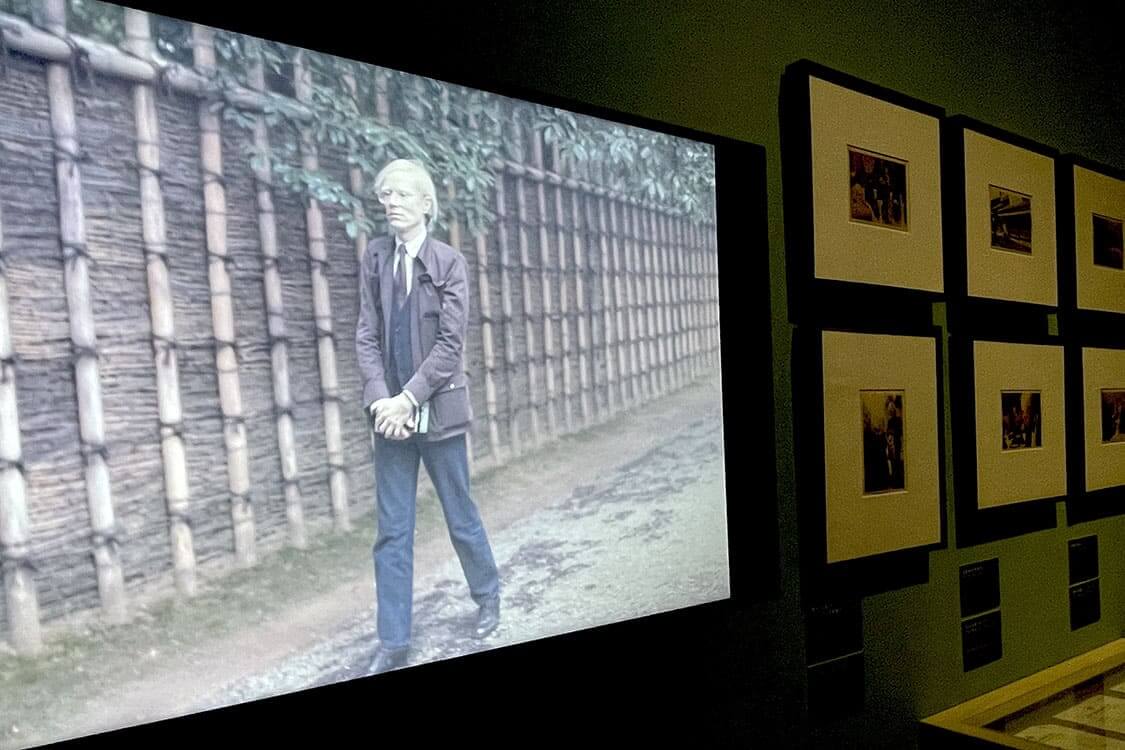

3月某日、京都市上京区の興聖寺。参拝客からは見えない庭園に佇む、ばらばらな出で立ちの大人3人。彼らが見つめる先で、3体の阿弥陀如来像を取り付けたドローンが浮き上がろうとしていた。操作するのは、この「ドローン仏」生みの親である、仏師の三浦耀山(みうら・ようざん)さん。見守るのは、茶道家であり株式会社TeaRoomの代表としても活躍する岩本宗涼(いわもと・そうりょう)さんと、「達造園」の屋号で活動する造園職人の小林達彦さんだ。彼らには、ジャンルは違えど、それぞれの分野で、ちょっと「普通じゃない」取り組みをしているところに共通点がある。

仏師の三浦耀山さんは、京都御苑からほど近い工房・土御門仏所を拠点としている。一度はサラリーマンとして働かれるも退職し、13年間の修業を積んで独立した経歴をもつ「脱サラ仏師」だ。

その活動がにわかに注目を集めはじめたのは昨年6月のこと。ご自身のツイッター上に投稿した「ドローン仏」がきっかけ。伝統技法に則ってつくられた仏像が、近代的なドローンと融合し空中に浮かぶさまが大きな話題を呼んだ。

この伝統技法と先端技術の合わせ技は三浦さんの得意とするところであり、ほかにも、3Dプリンターで出力した手のひらサイズの「ガチャ仏さま」など、個性的な取り組みにそのアイデアを生かしている。

若き茶人である岩本宗涼さん。本名は岩本涼さんといい、「岩本宗涼」は、極意を皆伝した証に裏千家から付けられた宗名だ。

4年前、21歳の時に立ち上げた株式会社TeaRoom(以下、TeaRoom)代表として、お茶に関わる商品の開発に携わる。その範囲は日本茶だけにとどまらない。国産ウィスキー樽で熟成させたウィスキー紅茶「THE CASK AGING(ザ・カスクエイジング)」や、気分に合わせてフレーバーを選ぶムードペアリングティー「YOU IN(ユーイン)」など、必ずしも茶の湯に造詣が深くない人にもリーチする取り組みで、お茶文化の裾野を広げている。最近ではお茶を使ったノンニコチンのシーシャ「OCHILL」にも携わり、型にはまらない挑戦が話題を呼んだ。

造園職人の小林さんは、柔らかな雰囲気で、いわゆる「職人らしさ」からは距離のある人物。その人柄もあり、「VOU/棒」の川良謙太さんなど若い世代からの依頼も多い。力んだところのない小林さんだが、高台寺や建仁寺の庭を手がけた北山安夫氏に師事して身につけた技術は言うまでもなく本物。かっちりとしたお仕事から、ちょっと「ハズした」ゆるさが求められるお仕事まで、柔軟に応えてきた経歴をもつ。

本記事の撮影を行った興聖寺の庭も、小林さんが手がけている。「小林さんの頼みなら」と、ご住職のご厚意で特別に撮影を許可していただいた。

利休が研ぎ澄ませた茶の湯の美学に対し、対極の新しい美学を生み出した織部。革新者ゆかりの寺院に、奇しくも令和の革新者が集まる。それぞれの文化事情の情報交換で盛り上がる3人の姿に、勢い任せでお願いしてしまった編集部の不安も消えていく。

個性的なアイデアは文化への真面目な姿勢が生んだもの

いざ撮影となり、とりあえずドローン仏が飛ぶところを見たがる編集部と、それに応えてくれる親切な三浦さん。各位にそれっぽい佇まいをお願いし、「では、テイクオフお願いします」。

動画でもどうぞ

撮影の傍ら、それぞれの活動について詳しく教えてもらった。型破りにも感じられる三者の取り組み。しかしその根底にあるのは、自らが担う文化のあり方を真面目に考える姿勢だ。阿弥陀如来像が宙に浮くことも、三浦さんによると「なにも不自然なことではない」という。

「決しておもしろがって飛ばしているのではないんですよ! これは『阿弥陀来迎図(あみだらいごうず)』の様子の再現を目指したものなんです」

日本の仏教には古くから、「臨終の際には阿弥陀如来(あみだにょらい)の一行が極楽浄土から迎えに来る」という考え方がある。阿弥陀来迎図はそのさまを描いたもので、つまりドローン仏は、“3D版・阿弥陀来迎図”ともいえる作品なのだ。

「1000年前の仏師も、飛ばせるものなら飛ばしたかったんじゃないかと思うんですよね」と話す三浦さん。その証拠ともいえる仏像が平等院鳳凰堂にある「雲中供養菩薩像」だ。

「雲に乗った菩薩像をお堂の高いところに懸けることで、あたかも宙に浮いているかのような表現をしているんです」

各地の大仏など、仏像には国家事業としてつくられてきた歴史がある。その時代の技術の粋が集められたものが元々の仏像のあり方だとすれば、仏像と先端技術との融合は、思った以上に自然なことなのかもしれない。

「技術がなかったから飛んでいなかったのであれば、ドローン技術がある現代なら飛ばせるじゃないか、と」

とはいえ、飛ぶ仏像が前代未聞なのもまた事実。仏教界に、怒る人はいなかったのだろうか? 失礼な質問だとは思いつつ聞いてみると……。

「最初はやっぱりそういう声が届くこともありました。しかし、最近では理解が広まっていると感じています。どうやって関心をもってもらうかが、今の仏教界全体の課題になっているんだと思います」

今では合計5機7体となったドローン仏。目下の目標は、阿弥陀如来1体と菩薩25体を揃えることだという。「この合計26体での来迎の様子は、阿弥陀二十五菩薩来迎図といって、日本における最もポピュラーな描かれ方なんです。ひとつの完成系であり、意味合いや受け取られ方も変わってくると期待しています」。

ドローン仏を制御するプログラミングの技術や、そもそもドローンにお金がかかるなど、まだまだクリアするハードルはあるが、阿弥陀来迎の“完全再現”に、三浦さんは意欲的だ。

三浦さんと同様、文化全体が抱える課題を強く意識しているのが、茶人の岩本さんだ。代表を務めるTeaRoomの理念も、衰退傾向にあるお茶産業への危機感に根ざしている。

「今の日本において、お茶は、水と同じ、喉の渇きを潤すための『清涼飲料水』にカテゴライズされてしまっている。伝統的なお茶文化と、実際の消費のされ方には、大きな距離がある状態です」

お茶産業と茶の湯文化、同じ「お茶」を扱っていてもふたつの文脈のあいだには分断があると感じている岩本さん。茶道家としてアメリカで講演を行った際、そこで挙がったある質問が印象に残っているという。

「『抹茶ラテってどうやってつくるんですか?』って聞かれたんです。日本だったら、茶道家として登壇している者に対して抹茶ラテのつくり方を聞くなんてありえないと多くの人が考えます。しかし、千利休の話と抹茶ラテの話が同列に並ぶ、それこそがアメリカにおける『日本のお茶文化』の捉え方なんですね。プロダクト的な価値と精神的価値、そして歴史的価値が融合して伝わっているんです」

お茶産業に関わる人が、必ずしもお茶の歴史や茶の湯文化に精通しているとは限らない。逆もまた然りで、茶の湯文化の担い手である人が、製品としてのお茶について、その生産や消費の構造を理解しているとは限らない。今の日本におけるこの状況を変える道を、岩本さんは模索している。

「社名を『TeaRoom』にしているのも、お茶(Tea)っていうプロダクトと、茶室(Room)に表されるような茶道の精神とが結びついてほしいという意味を込めているからなんです」

では、岩本さんの考える茶道の精神とは?

「一言で言えば、『向き合う』ことではないでしょうか。自分と向き合う場合は内省、他者と向き合う場合はコミュニケーション、物と向き合う場合は見立てと言われます。その時々で対象は違っても、なにかと向き合うことを実現できるのがお茶の価値だと考えています」

その理念はこれまで携わった商品やプロジェクトにも色濃く反映されている。たとえば、Gunosy社とともに開発したムードペアリングティー 「YOU IN」。その時の気分やシーンに寄り添う味と香りをコンセプトに、9種類のブレンドを監修した。

「自分であれ他者であれ、何かとちゃんと向き合うことは意外と難しい。それを実現してくれるもっとも身近な存在として、お茶の可能性はまだまだ広がっていけると感じています」

幅広い表現についてなら、造園職人である小林さんにもお話を聞かなければいけないだろう。寺院の庭園から個人宅の庭まで、手がける庭の規模はさまざま。それだけではなく、「VOU/棒」のギャラリーが入った棒ビルの屋上に花壇をつくったり、音楽とカレーのユニット「咖喱山水」とのイベントのために屋内に枯山水庭園を出現させたりと、その活動内容は、造園職人の肩書きから想像されるよりもずっと多彩だ。

新しい時代の職人像として目に映る小林さんだが、ご本人としては「その枠を意識して狙っているわけではないですよ(笑)」とのこと。

「京都は老舗の造園会社さんも多いですから、そういうところでは拾えない部分を僕がやっていたら結果的に、という感覚です」

室内に枯山水庭園をつくったイベントで「『ヤバい!』みたいな反応があったのはうれしかったですね。普段の仕事ではなかなか言われない感想なので」と振り返りつつも、「変わったものをつくってやろうというより、場のもっている良さを伝えられるもの、どうしたら違和感を生かしてかっこよく仕上げられるかを追求しました」と話す。どんな依頼にも柔軟かつ誠実に対応する姿勢が、自然と表現の幅を広げ、若い世代と庭文化との距離を縮めることに繋がっているようだ。

「今は庭をつくるのがなかなか難しい時代ですよね。それでも新しくお家を建てた時、家の前に木を1本植えたりだとか、お庭にすごくお金をかけることは難しくても、なにか風景をつくりたい、そういう時に力になれる存在でありたいですね」

お茶の世界は偉い人ほど寛容?各分野で異なる「挑戦の作法」

伝統建築などに比べると制約が少ないという日本の庭園文化。定石通りでなくても、結果として見た人が良いと感じるのであれば「アリ」とされる懐の広さがあるようだ。「引き合いに出すのも恐れ多いんですが」と前置きしつつ、「重森三玲のような自由さに憧れる」と話す小林さん。

「日本庭園に色をつけたモルタルを使ったりだとか、それだけ聞くとタブーに感じられても、でき上がりの良さにつながるのであれば取り入れる。僕もそういう姿勢でいられたら」

同時に、意識して組み込めるものには制限があるとも小林さんは考えている。

「庭づくりの際、どこかに無作為の部分を残すことを心がけています。すべてを自分の意に沿うように整えてしまうと、気づかないうちにパターン化してしまったり。パッと手を離した時に景色が新しく開けることは多いですね」

今回の撮影を行った興聖寺の庭園は、つくり込まないことを特に意識した庭のひとつ。池のなかにある山の景色は、鷹峯の土砂を使ってつくったそう。規格化されたサイズの石ではなく、あえて土砂を用い、形もその場にどさっと置いたままにしている。

対照的なのが仏像の世界だ。腹の位置、腕の幅、顔のパーツの位置。仏像の形は細かく数値化されたルールに基づいている。鎌倉時代と比較しても、その決まりに大きな変化はない。

「仏像の場合は、無作為の部分をできるだけ少なくすることが求められます。というのも、仏像は拝むためにあるので、そこに作者の個性が出すぎるとノイズになってしまうんですね」

届け方や伝え方はアップデートさせながら、基礎にあるルールは守る。仏像それ自体に宿る個性は、「抑えて抑えて、その上でも出てきてしまうくらいが魅力的なんじゃないでしょうか」。

作法がしっかりと決まっている点では、お茶の世界も同様に映る。しかし意外にも、「リスペクトがあればなんでもOK」な側面もあるのだそう。

「守るべき型は存在しますが、逆にその型さえ守っていればけっこう自由なんです。先人へのリスペクトがあって、なおかつ『なぜそれをやるのか?』がちゃんとしていれば、チャレンジが許される文化だと思います」と岩本さん。

さらに、その道の権威にあたる人ほど新しい表現をポジティブに受け止める傾向があるというから驚きだ。

「経験を積まれた先生方ほど、どんな目的で、どんな文脈からそこに辿り着いたのかを知ろうとしてくださるからかもしれません。楽しんで見てもらえているのはありがたいですね」

過去から続く文化の鎖、その継ぎ目を担う存在として

最後、3人に「自分の活動は、将来の文化の担い手たちにどんな影響を与えると思いますか?」と聞いてみた。

三浦さんには現在、3人の弟子がいる。全員20代だ。ドローン仏については、「基本的に僕ひとりの趣味のような感じで、あまり巻き込まないようにしている」という。

「結局、職人はつくるものがすべて。やっぱり基礎が一番大事なんですよね。彫刻と修復の技術を彼ら、彼女らにしっかり伝えていくことが僕の仕事の芯にある。基礎が身につけば、その先の展開は自分で決めていける。その結果、弟子たちがドローン仏を否定することになるならそれでも良いと思いますね」

新しい技術を取り入れる姿勢も、次の世代に引き継ぐうえで、時代に沿ったアップデートをしておこうという想いから。突き抜けた存在になりたいとは特別思っていないのだそう。

「仏像文化という鎖があり、そのつなぎの部分に自分がいるのかなと思っています」

「つくったものに対して、批判も含めてもっと幅広い人からの反応を見てみたい」と、これからの展望を語るのは小林さん。そのうえで、自身の姿を見た人に「自分もやってみようかな」と感じてもらえたらうれしいと笑う。

「僕はあんまり職人っぽくないんで、若い人に『俺でもできるじゃん』と思ってもらいやすいんじゃないかな(笑)。実際、『やれるよ!』と思いますしね。いろいろな人が造園の仕事をするようになって、まちなかにもっとおもしろい風景が増えたらいいなと思います」

岩本さんは、お茶というものの価値がもっと理解されることを願っている。しかし自社だけでできることには限界を感じていると言い、広くお茶の価値を伝えられる人を増やそうと動いている最中だ。

「今、お茶は歴史上の底値に近いんです。そこから引き上げていくことの難しさがありますね。一方で、お茶と人生、お茶と歴史のつながりに気付いて興味をもつ人もまわりに現れてきている。そんな思想の担い手によって、お茶の価値観を人生に取り入れ、それをまた他の人にも伝えていく流れが、どんどん加速したらうれしいなと思います」

一見、型破りに見えるそれぞれの取り組み。しかしその背景や文脈を知ると、これまでの進化の先にあり、ごく真面目に、バトンをつなごうとしていることがわかる。枠組みを壊すのではなく、拡張し、再定義する3人を「進化系」と呼びたい。

企画編集:光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)

撮影(敬称略):原祥子

写真提供(敬称略、順不同):岩本宗涼、小林達彦、三浦耀山

撮影協力:臨済宗 興聖寺