2024.12.23

一組の夫婦がセルフビルドした「村」が京都の美山にあるらしい【村活最前線・田歌舎編】

編集・著述業

噂の広まり

都会に疲れ、田舎暮らしに心ひかれものの、そのためにどんな知恵や技術がいるのかわからない、と二の足を踏む人は多いだろう。そんななか聞こえてきたのが、集落で住み、食べてゆくノウハウを伝授して何人もの“新人村民”を育成しているという、全国でもレアな「村活」研修所の噂。京都・美山にあるという「田歌舎」へ、その実態を確かめに行ってみた。

里山の暮らしを「見える化」「学べる化」

茅ぶきの村に観光客が多く集まる、京都の北の里山、美山。付近にはカントリー系のカフェやレストランが数多く点在するが、そのひとつに「田歌舎」がある。

ログハウス風のレストランとバーベキュー場、ジビエの販売所、ふたつの宿泊棟からなる。ここまでなら、よくあるナチュラル体験リゾートだ。しかし「田歌舎」はそれだけではない。この広大な施設の敷地には、食料自給のための田んぼと畑、家畜小屋そして猟で獲った動物の処理場とその残渣を堆肥にする場所もある。水道の蛇口は天然の湧水から引きこんでいて、熱源は薪とソーラー発電。つまり、万全のライフラインがそろった、暮らしの場としてかなり「本気」の集落なのだ。

まるで小さな独立国のような自給自足ぶりに驚いた。いや、正直なところ、もっと驚いたことがある。これをつくったのが、自治体でも、エコビジネス起業家でも、ヒッピーでも新興宗教の教祖でもない、ひと組のご夫婦だったということだ。

代表の藤原誉さんと妻の有さんは、30年前にこの地にやってきた。「ほったて小屋」からスタートし、この村のすべてをスタッフたちとセルフビルドで作り上げてきた。

今の知識と営みのベースになっているのは、そのころの70代、80代、90代の人たちから学んだことです」と、誉さん。その無謀とも見える移住生活に、周辺集落の人たちは当初、あきれ気味だったという。しかし藤原さんは、彼らから自然から糧を得る知恵を学び、少しずつ生活の基盤をつくっていった。

これだけの施設を、研修生を率いて運営する代表である。会う前は「怪しげな教祖か、ヒッピーみたいな人だったら、どうしよう」とビクビクしていたのだが、実際の藤原さんはワイルドめの爽やか兄貴)。音楽好きで、取材に訪れた時も、サザンオールスターズをBGMに、製材作業に汗を流していた。

敷地内に10棟以上ある建物は、すべて藤原さん自身の手で建設したもの。すべての建物がボルトなどの金属に頼らず、一般より太い材を用いて伝統的な継手、工法で頑丈に作られている。使うのは、地元の木、裏山からの間引き材だ。壁紙や集成材を一切使わないことで、木が呼吸して自然の風を取り込み、薪ストーブの熱が室内をしっとりとあたためる。

「外来の資材やお金を使えばできることって、誰にでも真似できることなんです。けど、こうやって地域の資源を生かした工夫は、マニュアル作業ではできない。そこを実践することに、俺は価値を置いているんです」。

「たとえば、建物の柱の土台の礎石も、ホームセンターで買ったブロックではなく、ここにあった石を使っている。こういう工夫の基礎となる部分は、ずっと前から受け継がれて、集落全体で行われてきたこと。それを今の社会は受け継げていないよね。そういう技術を含めて、集落の知恵は続いて行かな、あかんと思う」。

土地に根を張るように立ち上がり、その地の環境を取り込みながら枝葉を伸ばして、自給自足で持続してきたのが集落の生活だ。集落内では一年を生きのびるための知恵や暮らしのシステムが伝わってきたが、外に共有されることはなかった。それを今、この地にやってきた藤原さんが学び、受け継ぎ、今では、次の世代に伝えることに力を注いでいる。

ここに働くスタッフは若い研修生たちで、農業や狩猟など、山の暮らしを実地で学んでいる。これまで約30人が学び、「卒業」後、他所の村で自給自足生活をやっている人もいるそうだ。

自分たちのビジョンに、「持続可能」「サステナブル」という言葉のほうが、追い付いた

藤原さんの目指した暮らしは今でこそ「持続可能」という言葉で説明されるが、「その言葉が生まれてきて、後付けで俺らのやっていることを表現してくれている感じがあるね」と言う。自然を守り、活用しながら環境を再生産してゆくビジョンを、藤原さんは「持続可能」という言葉がまだ耳新しいものだった2002年、田歌舎を立ち上げたころから抱いていた。

戦争や災害が身近に迫る昨今、「持続可能」は、悲しいかな切実な課題になってきている。「サバイヴする能力を、もっと高く持ってほしいと思う。日本は豊かだから、身近な環境で自給自足できる可能性があると思う。そのお手本になりたい」。

とはいえ、自然の中でのサバイバルは、都会暮らしの人間にはハードルが高い。「急にどっかの村に入っても、他人は教えてくれないものだから。教えてくれたお爺たちも今ではいなくなってきている。だから知恵を守ろうとするなら、もうちょっと想像力を働かせないといけないですよね」。

藤原さんが先達から学んだ知恵を伝えている、田歌舎の研修生たちは、20代から30代の男女6名。ここでの学びの実態を聞いてみた。

癒しを感じてる暇はない? 自然相手の仕事は、毎日、一年中、大忙し

土屋浅黄さんは8年前、猟師になりたくてネットで情報を探していたところ現地に住みながら猟を学べる田歌舎のことを知った。研修期間を経て、一時は正社員となったが、今は柔軟に動きたいとアルバイト待遇を選び、狩猟と、肉の加工・販売を担っている。

「田歌舎に入ったのは春で、猟はオフシーズンだったんですが、農業の手伝いとか、猟に関係ない仕事がいっぱいあって、戸惑いました。でも、全部をまずやり切ることにしました。そうやってメンタルを鍛えることが大切だったんだと、あとになって思えるようになりました。それとスピード感の大切さも身にしみました。猟では、早く動かないと獲るのも処理するのも間に合わない。私は猟のシーズンまで、朝から晩までビシバシ働かされたから、基本的な動き、瞬発力を身につけることができたと思います」。

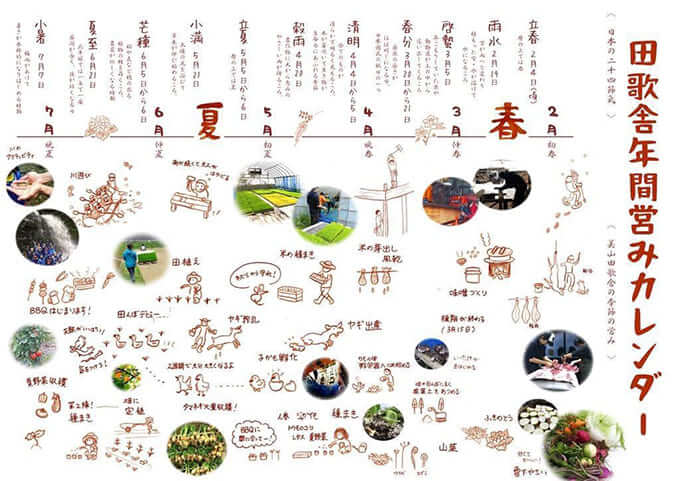

土屋さんが田歌舎での仕事をカレンダーにして、かわいく「見える化」したのがこの図。

春の山菜摘みや家畜の出産、米づくりの準備、味噌の仕込み、夏にはラフティングや宿泊にやってくる客のガイドの仕事もあり、野菜の収穫も忙しい。秋には材木を運び、薪割りなどの冬じたくが始まる。そしていよいよ猟のシーズンだ。

生まれてからずっと自然の中の集落にいる人にとっては、おそらく当たり前のルーティンだが、都会の人間には、のどかな田舎の暮らしにこれだけのタスクがあるとは想像もできない。

実際「自然と暮らしたい」と憧れて研修生になったものの、仕事の多さに戸惑う人は多いそうだ。「研修生には、『山で生きていく勉強がしたい』という人が多いけれど、けっこう混乱する人もいます。『今関わっている作業、システムのなかで、何が正解かわからなくなって、なんでこんなに毎日、忙しいの?』て」。

村のシステムは、自分の都合ではなく、自然と家畜の都合で動く。人はそれに遅れを取らないように休みなく、素早く動かないといけない。

もうひとつ、自然に憧れる人には、人付き合いが苦手でマイウェイな人が多いが、村の生活で大切なのは連携とバランスだ。

地域の人との連携、バランスを大切にする

「『僕は1人でやりたいんです』って言う人は、けっこう多いです。でも、魚釣りを1人でやる、猟で自分が食べられるだけ獲ればいいっていうのは、趣味なんです。ここでの狩猟はチームで行うから、どういうやり方をするのかは自分だけの問題じゃないし、大きいフィールドで、農家の人とか地域の人とその暮らしがどういうふうにつながってゆくのか知っていないといけない」と、土屋さん。

今、里山では害獣駆除の問題が深刻化している。集落にとって新参者である田歌舎のハンターも、今では地域の暮らしを守るシステムの一端を担っている。

「ここにいると、何かをやるのには、全部バランスよくできてないと完成しないっていうふうに思うようになりました。一つひとつを適当にやっていたら、それはプロの仕事じゃない。狩猟も農業もすべてバランスが大切」。

そんな、本当の意味でのオーガニック(自然に生成するシステムや連携)を心身に染み込ませ、「プロ田舎生活者」になるべく学んでいるのが、田歌舎の研修生かもしれない。

田歌舎では、ビジターに向けて、クライミング、ラフティング、カヤック、狩猟見学など四季折々の自然体験メニューを用意している。また、農業や狩猟、鶏の屠殺など、自給自足の村での暮らしの体験もできる。訪ねた日は、教育系の大学の学生が鶏の屠殺を体験していた。食育や「命の教育」体験のために田歌舎を訪れる人は多い。

「自然の中でサバイバルするとはどういうことか?」を体験。また、田舎暮らしへの入口として参加してみるのも良いだろう。

田歌舎の最新情報を知りたい方はこちら

✳︎『ポmagazine』の更新は下記からチェック!

企画編集(順不同、敬称略):光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)、沢田眉香子