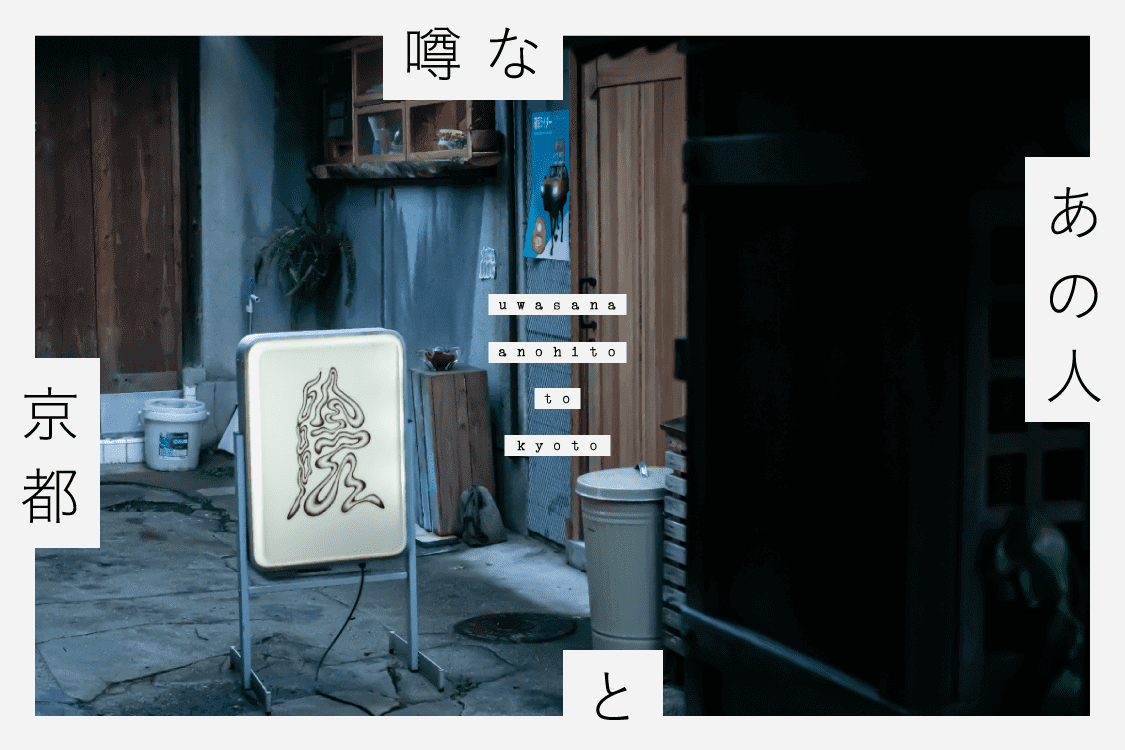

2022.11.11

あのアンディ・ウォーホルのアートは、ブレイク前の京都旅から始まったらしい

編集・著述業

噂の広まり

京都市京セラ美術館で開催中の「アンディ・ウォーホル・キョウト」展は、言わずとしれた20世紀最大のポップ・アートの巨匠アンディ・ウォーホルと京都、日本との関係にフォーカスした特別展だ。

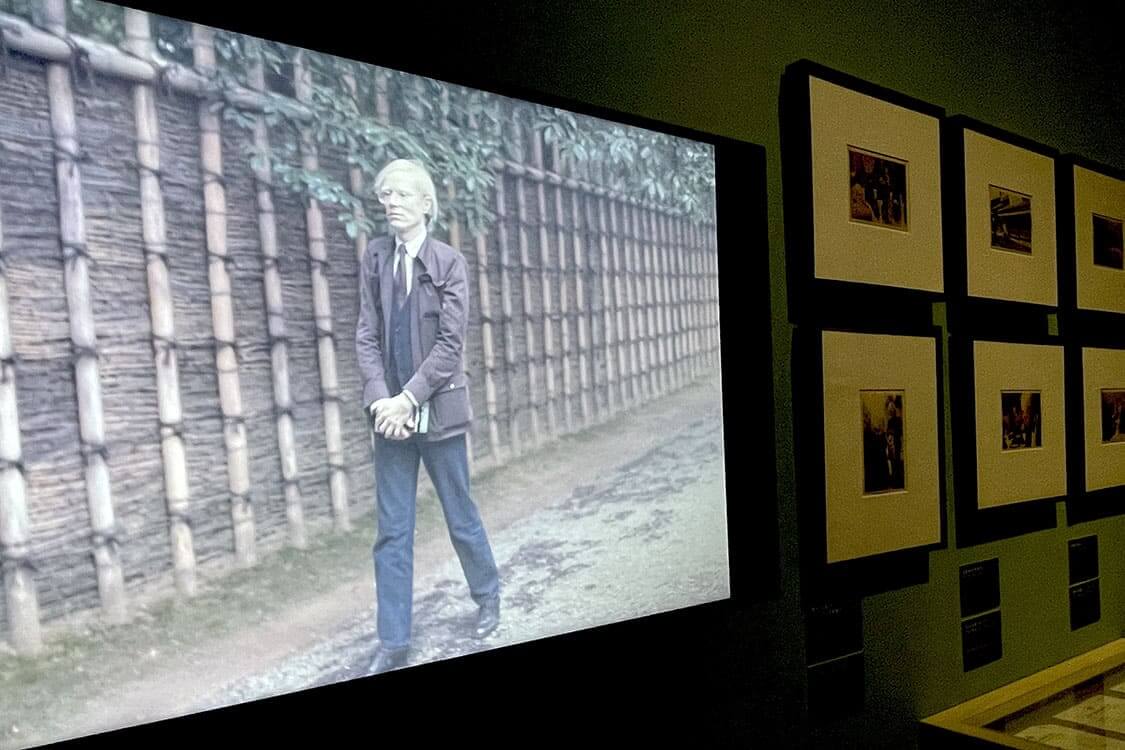

ウォーホルは生涯2度、京都に来ている。1度目はイラストレーター時代の1956年、そして、世界で有名なアーティストとなってからの1974年。

意外に知られていないことなのだが、この京都への旅は、ウォーホルのアートに大きなインスピレーションを与えていたという。

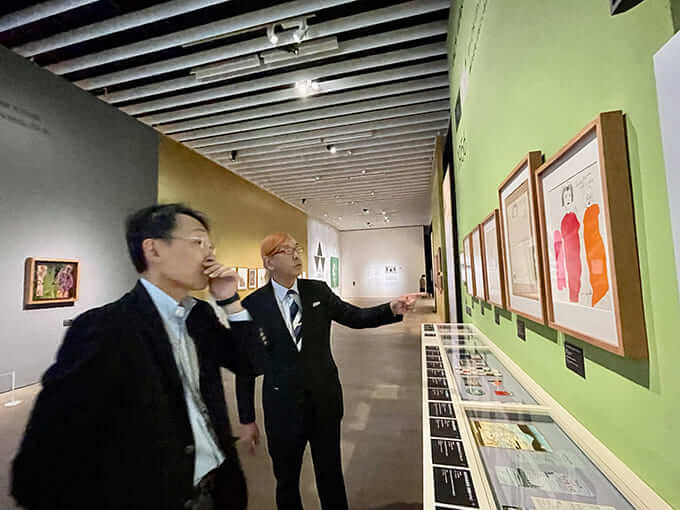

ウォーホルの研究者でもある、ギャラリスト&評論家・作家の森下泰輔さん、本展の開催館でもある京都市京セラ美術館の土屋隆英さんに詳しく聞いたところ、続々と飛び出すウォーホル雑学!

そうして“必要以上に深い”アンディ・ウォーホル・キョウト展ガイドができあがった。

写真右:土屋隆英さん

京都市京セラ美術館で本展を担当。

写真左:森下泰輔さん

現代美術家・美術評論家、ArtLabTOKYOディレクター。(森下さんのディープなウォーホル研究エッセイは、ギャラリー「ときの忘れもの」ブログで!)

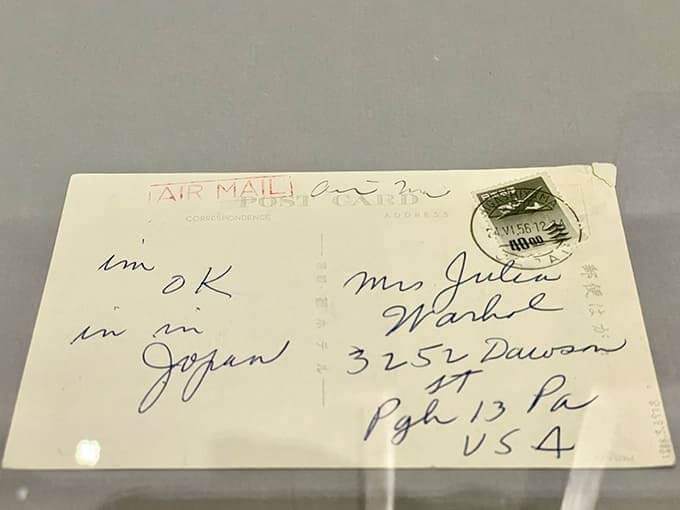

1956年、ウォーホルの初めての京都は、片思いの男性との旅だった

— 今展最初の展示は、ウォーホルが1950年代にニューヨークで広告イラストレーターとして成功していた頃の作品ですよね。そして1956年に初めての京都へ旅したときのスケッチ。この旅、実はウォーホルが片思いをしていた男性と一緒に行き、結果、思いは叶わなかった「傷心旅行」だったとお聞きしました。

土屋:一緒に旅行に行った相手は、ウォーホルが好意を寄せていたチャールズ・リザンビー。このことはすでに知られていましたが、日本では彼が同性愛者だとかいうことをあんまり言ってこなかった。それが普通に解説に記述しやすくなったということは、時代の流れではありますね。

森下:リザンビーは、テレビ業界で舞台セットのデザイナーとして有名になった人ですが、裕福な出身で背が高く、イケメンで上品だった。ウォーホルとは一緒に食事したり電話も頻繁にかけたりしていたみたいで、かなり親密ではあったんですが、恋人という関係ではなかった。一緒に行った1956年の世界一周旅行のはじめ、2人はホノルルに泊まるんですが、リザンビーは男娼をホテルに連れてきて、ウォ―ホルは取り乱して泣いたそうです。その件もあって、次の目的地である日本に向かった時には、ウォ―ホルとリザンビーは微妙な関係になっていたんだそうです。

— 後の、人形のようにクールなポップ・アーティスト、ウォーホルのイメージからは想像できないエピソードです。

森下:ウォーホルは、誰かを好きになってもうまくいかないみたいだったんですね。それで開き直って、気持ちを押し殺して、あるいはプッツンして(笑)、クールなポップ・アーティストの仮面をかぶるようになった。逆にそうなると、人が寄ってきたと。

土屋:愛と名声は、両方あってほしいものですけどね……。ウォーホルの場合は両立しなかった。京都でのふたりの旅の様子ですが、記録によると、ふたりは英語のガイドブックを手にして、平安神宮、清水寺、北野天満宮、三十三間堂、龍安寺などを巡っています。展覧会場では、ウォーホルのスケッチと、その時のリザンビーの写真もスライド上映しています。

龍安寺の枯山水から実験映像のインスピレーションを得たらしい

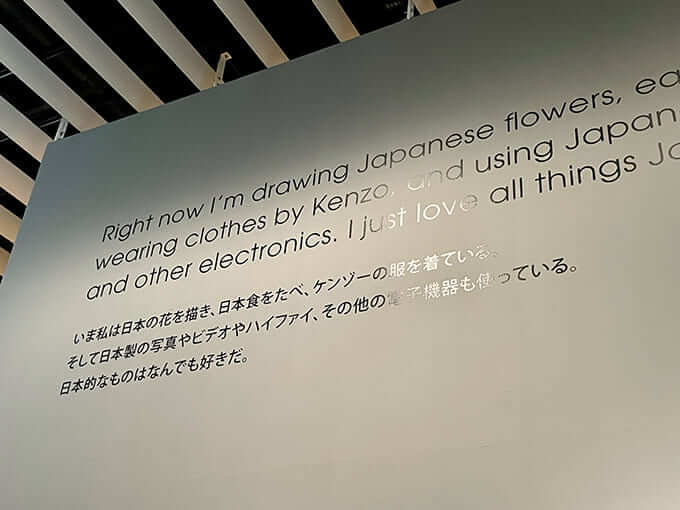

森下:ウォーホルはこの旅で「新しいアートのアイデアを探しに行くんだ」と言っていたんですね。京都で見たことは、後のウォーホルの代表的な作品のアイデアになっています。実験映画《エンパイア》(1964)は、龍安寺の庭での体験からインスパイアされたと言われていますね。

土屋:それを意識して、《エンパイア》の映像は、日本と京都のセクションで展示しています。

森下:作品への金箔遣いも、アジアと日本の影響がはっきり見えますよね。帰国後の1957年に、ハイアート的発想のゴールドブックを刊行したり、金箔の上にドローイングをプリントしたりしています。これには、京都で見た三十三間堂の影響があると思うんです。

土屋:今展のカタログの中にも、金を使った作品の解説が出ています。日本とか、日本以外のアジア、金の仏像などを見たことも影響していると。もうひとつは、信仰していた東方カトリック教会のいろんな宗教儀式の道具というのがやはり金色で、その両方が影響しているのでははないかと思います。

ウォーホルの中で、三十三間堂がポップ・アートと結合したらしい

森下:三十三間堂は、のちのウォーホルのアートの中でも、かなり重要だったんじゃないかと考えられるんですよね。というのも、1974年のウォーホル来日時、大丸(東京・神戸)での展覧会のプロデューサーだった安斎慶子さんが「三十三間堂でパーティーできませんか?できたらアンディが喜ぶんだけど」と、主催側に打診していたんですよね。これは彼女のアイデアではなくて、ウォーホル自身の希望だったのではないかと思うんです。

土屋:私の個人的な印象ですが、やっぱりウォーホルの作品って、個々のシンボル的なビジュアルのインパクトが本当に強い。ウォーホルがそういう感性の持ち主だったということを考えると、やっぱり三十三間堂の観音立像が並ぶ光景は、すごくビジュアルが強いので、やはりそれが目に焼き付いてしまったんじゃないかと思うんです。

森下:三十三間堂とポップ・アートを結びつけられるのがウォーホルのすごいところではあるんだけど、同じ観音立像がずらっと並んでいる光景と、ウォーホルの反復するイメージとの関連も、気になるわけですよ。

土屋:千体の観音像とキャンベルスープ缶の繰り返しとかいうのが、どこまでどう関係してるのか。アンディ・ウォーホル美術館アーカイブの前主任研究員も、1960年代の作品に見られるモチーフの繰り返しに影響を与えたのではないかと提言していますね。

森下:ウォーホルが三十三間堂に感銘を受けたことは確かなので、そうなると、ウォーホルの圧倒的なイメージの繰り返しとの間には、私は何かを連想してしまいますけどね。もちろん、当時の時代的なメッセージとして物質主義とか、大量生産とかアメリカ的な視点がそこにあったのは事実ですけど。

ウォーホルの目に、日本の生け花は「スター」に見えたらしい

— 生け花の作品も展示されていますよね。ウォーホルが生け花雑誌まで集めていたのも意外でした。

森下:そうですね。今回の展覧会に出ている生け花のドローイング《花》(手彩色)(1974)ですが、そのイメージの源泉というのは、展示されているようないろんな生け花の雑誌の中から模写していると聞いてます。「この写真を描き写して、この作品ができたんだな」と、わかるものもいくつかあります。

土屋:森下さんもご存知の通り、この生け花シリーズの着彩をしたのは、アシスタントの人だそうですね。

森下:そうですね、アシスタントですね。

土屋:よくそれを許したなと私はちょっと思ったんですけどね。色とか指示したのでしょうか?

森下:必ずしも彼、いろんなことをアシスタントに指示してないんですよね(笑)。この作品は、色の下にある線が良くて。当時のウォーホルには珍しく写真じゃないんですが、1950年代の彼のスタイルというか、京都で描いた1956年の線がここには戻っている。線というのは指紋のようなもので、そこには彼の連続性が見える。ポップ・アートの以前からの感性は変わってないんじゃないかな、実は。

森下:今回の展示では、彼が生け花の本をいっぱい集めてたっていうのがわかったけど、それを見ても、かなり生け花に対するリスペクトがあったって考えられる。彼は「日本では、花はスターだ」とか言うわけね。

土屋:本質的なところを突いていますね。

森下:彼独特の言い回しでね。「なぜなら床の間っていう、部屋で一番いい場所を与えられてるじゃないか」て言ったってね。本質を、世俗的な言葉でペロッと言っちゃう人ですよね。

— 生け花へのリスペクトも意外でしたが、ウォーホルが80年代に浮世絵を引用していたというのも、新しい発見でした。

土屋:西洋美術でいえばダ・ヴィンチの『モナ・リザ』とか『最後の晩餐』などを引用していますよね。それは、わかりやすい著名な作品で、イメージが大衆に流布しているという意味でポップだから。そういう認識がある一方で、「日本ではこれ」っていうふうに、葛飾北斎の大波図を引用している。これを見ると、ウォーホルは世界の美術史の理解っていうものを、的確に押さえていただろうと言えますね。

超レア! 映像×空飛ぶ絵画と、初期型マリリン

— 今展は出品約200点のうち約100点が日本初公開ということで、日本にちなんだ作品以外でも、ここでしか見られないレアな展示がありますね。

土屋:本展では《銀の雲》を映像と組み合わせて展示しています。これは本展独自の提案で、アンディ・ウォーホル美術館に、映像と一緒になった展示を認めて頂いています。もっとも、コンテンポラリーダンスの舞台装置にも使われたので、他のものと合わせて鑑賞することも行われていました。ウォーホル美術館に行くと、普通の白い部屋に《銀の雲》が浮かんでいます。《銀の雲》はヘリウムと空気が入っている四角い風船なんですが、ウォーホルはこれを「浮かぶ絵画」と考えました。 しかし、設置する側としては、苦労しましたね。叩かないように、優しく触ってあげてください(笑)。

— そして、日本初公開の《三つのマリリン》! 数多いマリリン・モンローのポートレイト作品の中でも、「門外不出」だった1点とか?

土屋:マリリンのキャンバス作品というのは、主要なものがMoMAなどの美術館にすでに所蔵されていて、アンディ・ウォーホル美術館ですら所蔵が少ない。そういう意味でも、他館に貸し出すことがなかったもので、日本で見られるのは大変貴重な機会なんです。

森下:1962年の8月5日にマリリンが死ぬと、ウォーホルはすぐにマリリン作品の構想を始めるんです。おそらく《三つのマリリン》は、シリーズの最初の頃の作品かなと思うんですよね。塗り方とか、刷り方も結構、ムラがあってワイルドじゃないですか。ウォーホルは「僕はうまくいった試しがない」ていうんだけど、当然失敗したわけじゃない。ウォーホルって、かすれたようなのが好きなんですよ。初期の彼のイラストレーションもそうじゃないですか? 転写してちょっとかすれさせてるでしょ。

土屋:刷りムラみたいなのが、最後の方までずっとあったんだと思いますね。だから、たくさんの「マリリン」シリーズは、同じようだけど全てが違う。

森下:時代背景を考えると、このある種の荒っぽさって、ロックンロールなんですよね。初期のウォーホルのスタジオって、ロックンロールのレコードをずっとかけ続けてたんです。今はロックってもうひとつの商業的なジャンルになっちゃってるけど、あの頃は草創期だったんで、ただただ衝撃的だったわけ。自覚的なのか、あるいは感覚的なのかわからないけど、ウォーホルは時代を読んでいく能力が強くて、それが作品に反映されているんじゃないかな。

日本初公開の《最後の晩餐》には、ウォーホルのエッセンスが凝縮されているらしい

— 展示の最後にあるのが、幅10メートル近い大作『最後の晩餐』(1986)ですよね。大きさも圧巻ですが、ウォーホルの最晩年の作品ということもあり、なんだか特別な意味を感じます。

土屋:アンディ・ウォーホル美術館のパトリック・ムーア館長とキュレーターのホセ・カルロス・ディアズさんをお招きしたトークイベントでもお話しされていたんですけど、この作品にはウォーホルの様々な要素が詰め込まれているんです。ウォーホルは87年に亡くなるから、この作品が描かれたのは、本当に最晩年ですよね。

この中にはウォーホルのバックグラウンドである、キリスト教の要素も入っているし、誰もが知っている『最後の晩餐』のイメージを使ってるという点では、ポップでもあるし。数字の「699」っていうのが不吉な数字とされる6が入っているし、6と9なんで、セクシュアルな意味合いも匂う。そして「THE BIG C」の意味ですよね。イエス・キリストのCであり、当時流行っていて同性愛者の病気と思われていたエイズが「ゲイのガン(キャンサー)」と呼ばれていて、そのことを暗示しているのかもしれない。あとは、このバイクのイラスト。バイクのイメージというのが、男性性を表すというようなことも言われて、それらの要素が一気に詰まった作品なのではないかと考えられますね。

森下:ウォーホルの晩年の作ってのは、何だか変化の兆しがあったような気がしますよね。それまでずっと転写、シルクスクリーンでつくってきたのが、手描きへ戻りつつあったというか。それだけにウォーホルの「素」の部分が、結構出てるんじゃないかな。

ポップ・アーティストとして成功したときから彼、ちょっと仮面かぶってたじゃないですか? 晩年に本名の「アンドリュー・ウォーホラ」に戻りつつあったのかもしれないなと思いますね。不思議なことにそこには、死のイメージが満ちてるんですよ。

このバイクって、飛んでるんですね。それはどこか別の場所に行くっていう暗示だとかね。彼の母の出自であるスロバキアの東方カトリック教会へ、幼い頃から礼拝していたわけでしょ。根幹にはカトリックのイメージがあったのに、ポップ・アートの時代は、直接的にはそれは出してないですよね。そういった部分が現れてきてるっていうのが、不思議な感じがしますよね。まもなく来る自分の死を知ってたわけじゃないんだろうけど。

土屋:そうですね。奇しくも、というかね。

森下:これまで長いことウォーホルを追いかけてきましたが、その僕でも、かなり見えましたね。新しいウォーホル像が。京都で彼もリラックスしてね、素顔を見せていたのかはわからないですけど。ささっと軽く描かれたドローイングとかを見ると、後年、なんらかの理由で仮面をかぶっていたウォーホルの素の部分を、京都に残してきたのか、あるいは京都でそれがちょっと見えてきたのかなっていうのがあってね。今回の展示、僕はすごく面白かったですよ。

【おまけ】ウォーホル×京都な特製ミュージアムグッズもレアアイテムばかりらしい

<展覧会情報>

アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO

会期:2022年9月17日〜2023年2月12日

会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

開場時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

休館日:月(祝日の場合は開館)、年末年始

企画編集:光川貴浩、河井冬穂、早志祐美、長谷川茉由(合同会社バンクトゥ)、沢田眉香子

企画協力:京都市京セラ美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント

写真:沢田眉香子

✳︎『噂で始まる京都観光 ポmagazine』の更新は、『ポmagazine』公式Twitter、またはこちらのInstagramアカウントのストーリーズでチェック!」