2021.8.13

セロハンテープでつくった本や閏年にだけ現れる本……出版社さりげなくのつくる本が「規格外」らしい

噂の広まり

つい最近こんなことがあった。書店でふと目にした『思考記』という雑誌。「見えないものと見えなくなるもの」「低気圧と高気圧」「父性と母性」「お金」といった4つのテーマに対し、エッセイや漫画、対談など、さまざまな表現からアプローチ。ひとつの正解を出すのではなく、考え続けるその過程を浮き彫りにするような内容は、まさに『思考記』の名のとおり。テンポのよさもあいまってついついページをめくっていく。最後に奥付を見ると、そこには「発行所 さりげなく」の文字。「さりげなく」……?出版社につけるには不思議な名前にひかれて調べてみると、これまでに気になっていた本が、あれもこれも「さりげなく」によるものだったことが判明した。

「さりげなく」は、京都を拠点に本の制作や本にまつわる企画を行う出版社。メンバーは6人で、そのほとんどが20代。代表を務める稲垣佳乃子さんが2年前、25歳の時に立ち上げた会社だ。

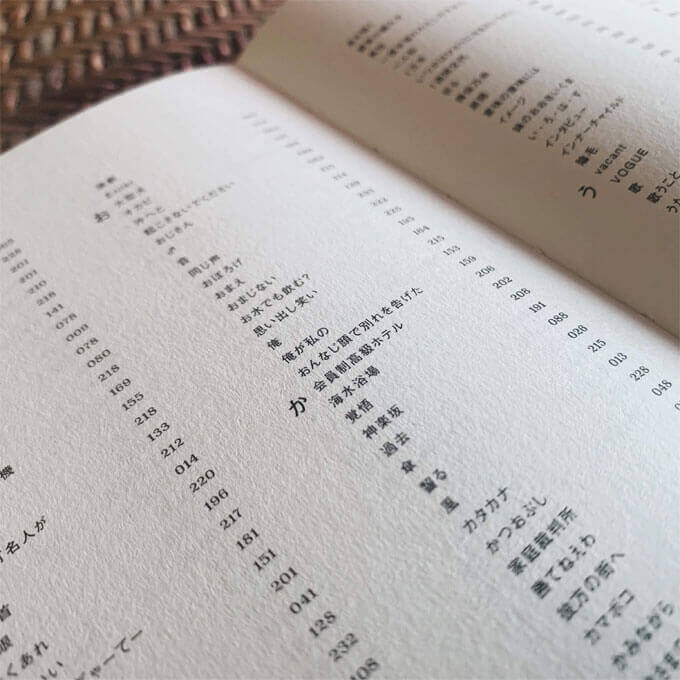

これまでに発行した本は、4年に1度の閏年にしか書店に並ばない書籍『渡り鳥』や、作家の作風に合わせて紙とセロハンテープで一冊ずつ製本を行った作品集『おうちの動物たち』、ポmagazineでもお世話になった納豆ライター・ムラカミリュウイチさん(ムラカミさんの記事はこちらから)による納豆の専門誌『納豆マガジン』など……。(フリーで活動するムラカミさんだが、同時にさりげなくに所属するメンバーでもあるそう)

それぞれが強烈なキャラクターをもち、一度見たら忘れられない本ばかりだ。

立ち上げてまだ2年にもかかわらず、独自のセンスと思考で、書店でも目を引く「さりげなく」の本たち。京都のユースカルチャーのひとつととしても注目が集まる、彼女たちの活動を覗かせてもらった。

ちょっと不思議な名前の理由

代表の稲垣さんが「さりげなく」を立ち上げたのは、ある作品との出合いがきっかけだった。

「元々、本が好きで、いつかは本をつくりたいなと思いながら東京の企画編集の会社に勤めていました。ある時、親交のあった作家・仲西森奈さんから今書いている最中だという短歌を送っていただいたんです。それがめちゃくちゃおもしろくて……。この短歌をなんとしても本にしたい!そんな気持ちからすぐに動き出したんです。それが『さりげなく』として出した最初の本、『起こさないでください』になるんですけど」

出版経験がないなかでのスタート。当時は、稲垣さんがすべての作業を自身で行う「ひとり出版社」だった。装丁のみ大学時代からともに紙媒体の制作をしており、現在もメンバーのひとりである古本実加さんに依頼したという。活動当初から掲げる「さりげなく」という名前にはこんな裏話がある。

「出版社って『◯◯社』などの名前が多いと思うんですけど、私はそれ以外の名前をつけたくて。どんな名前がいいだろうと探していた時、神戸にある『さりげなく』というバーに行ったんですが、そこのオーナーが電話をとる時に『はい、さりげなくです。』って言ったんです。そのさまがとてつもなくかっこよくて、それが決め手になりました。あとはあくまでメインは作家で、私たちはそれを支える存在として『さりげなく』振る舞っていきたいという思いも込めています」。

「規格」をはみだす本づくりは衝動からはじまる

こうしてはじまった「さりげなく」はメンバーを増やし、現在稲垣さんを含めて6人。そのうち5人が20代という若いチームだ。このチームで企画から編集、デザイン、装丁までを一貫して行う。一冊一冊に個性が溢れる本たちは、どのように生まれるのだろう。本づくりの最初の一歩について聞いてみた。

「一番のきっかけは、『めっちゃいい!』という強い感覚ですね。まさに私がひとりで本をつくりはじめた時のように。この方に“伴奏者”がいたら絶対におもしろい本をつくることができる、この方のこういう本が見てみたい、そういう最初の衝動を大切にしています」と稲垣さん。

「いい!」「やってみたい!」と思った直感をそのままに。イメージを形にしていくなかで、本はこうあるべきという固定観念を飛び越えることも多いという。

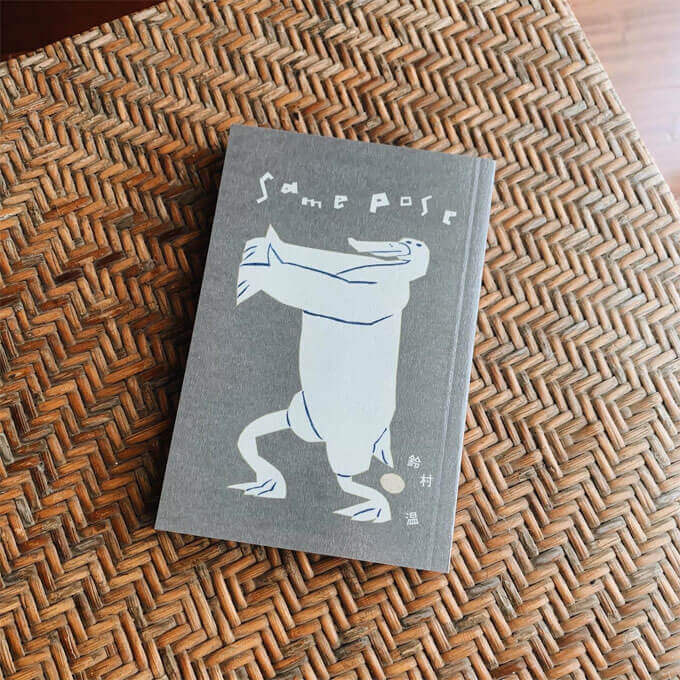

たとえば、紙とセロハンテープだけで立体的な動物や恐竜をつくる作家・植田楽(うえだ・ひらく)さんの作品集では、彼の作風に合わせて一冊一冊、紙とセロハンテープで手製本を行った。

「きっと、どの出版社さんも一冊の本をつくる時、紙だったり装丁だったりをすごく考えていらっしゃると思うんですけど、それでもつくりやすい形とか、サイズっていうのは決まっていて。印刷しやすいとか、流通しやすいとかっていう理由で規格が決定されちゃうわけなんですけど」

たしかに、多くの部数を流通させたり、制作の手間やコストを考えたりすると、規格から外れたものはつくりづらい。ただ、小さな出版社であるからこそできることがある、そう考える彼女の話はこう続く。

「規格に合わせるような形で本をつくることって、作家のためになるのだろうかと思ってしまうんです。たとえば絵を描いている方だと、もちろん原画が一番なわけで。文章を書いている方でも章の連なりだったり、余白だったり、単純な文の意味以外もできるだけそのまま形にしたいんです。作家さんがその力をいちばん発揮できる形はなんだろう、この作品や物語を一番良く見せられるのはどんな形態だろうと考え続けていると、どうしても“規格外”な本ができてしまうんですよね」

従来の規格や固定観念にとらわれず、作家の良さを引き立てる一番の方法を考える。彼女たちの本づくりには、たしかな強い信念が宿っている。

これらの本は、すべて既存の流通ルートには乗せない「直取引」という方法で書店に並ぶ。そのため書店への営業やそのやり取りもすべてメンバーが担当。自分たちの手で販売ルートを開拓していくしかない。すべての都道府県に「さりげなく」の本を届けるべく、現在「47都道府県チャレンジ」という取り組みを実施中。

「私たちの本は、企画や装丁が変わっていることが多いので、書店のみなさんには、自分たちの言葉できちんと良さをお伝えした上で扱っていただいています。会社の規模が大きくなると、とにかく本を売らなくてはいけない、となってしまうので、実験的なことも今の規模だからこそできるのかなと思っています」。

SNSでは響かなくても。「さりげなく」流の伝え方

さらに注目したいのが、出版以外の活動について。ラジオ配信や言葉と物語の定期便、そして「編集と装丁の教室」……。これらの活動を行うことになったきっかけについて稲垣さんはこう話す。

「ラジオや定期便は、私たちってSNSではあんまり響かないことをやっているなということに気がついたのがスタートです。SNSでバズるのは、バズることを狙って書かれたものがほとんど。そこを目指しているわけではないから、バズる・バズらないで一喜一憂するのは違うなと」

企画の内容はもちろん、紙の手触りや製本方法、文章間の余白まで、本がもつすべての要素を活用して、読者に内容を届ける「さりげなく」の本づくり。情報が瞬時に消費されるSNSでは、伝えられないことが多かったという。自分たちに合った伝え方はなんだろうか。考えるなかで出した答えが、「あえて時間をかけて伝える」ということだった。

「思っていることを、きちんと話して伝えられるので、ラジオは私たちにぴったりだなと思いました。毎回大体1時間くらい、『さりげなく』として今考えていることとか、こういうのを作りましたっていう話だとか、作家さんと話したりする様子だとかを配信しています」

※さりげなくラジオのこれまでの配信はこちらから。

「年2回発行の定期便も同じで。SNSで大量の情報を伝えるのはどうしても苦手で、大事なことはやっぱり時間をかけて読んでもらわないと伝わらない。私たちの考えや活動内容を伝える手段のひとつとしてはじめました」。

出版社として成長段階だからこそ、「学び合う」場を開く

ラジオや定期便に加え、今年から取り組みはじめたのが「編集と装丁の教室」。「さりげなく」のメンバーが講師となり、全12回の授業を通じて参加者が一冊の本を完成させる。

「どの業界でもそうだと思うんですけど、上から下に教える構造がすごく強いなと感じています。もちろん私も上の年代の方々に教えていただいたことはたくさんあるんですけど、逆に私たちくらいの世代が教える立場で教室を開けば、一緒に学び合うこともできるなと思ったんです。個人としても会社としてもまだ成長段階である私たちであるからこそ、上から下の矢印だけではなく、右から左の矢印がめちゃくちゃ飛び交うんじゃないかと。だからこの教室は『教える』というより『学び合う』ことに近いと思っています」

成長の過程にあるからこそ、学び合う環境をつくることができる。上から教わるという受け身の姿勢を疑い、ともに学び合うのための教室は、稲垣さんが率いるチームが、今だからこそできることに違いない。

「AとBのあいだにある無数のもの」に物語が宿る

今後、「さりげなく」は京都でどのような存在になっていくのだろうか。

「まずはとにかく本を作りたくて仕方がないんですよね(笑)。雑誌を除き、今のところ出している私たちの本は、『物語を感じられる本』っていうのをテーマにしていて。社内では、『AとBのあいだにある無数のもの』っていう言葉を使っているんですけど。AでもBでもない、実はそのふたつのあいだにこそ、本当に豊かなものがあるということ、AかBかの答えを見つけるのではなく、そのあいだにある無数のいろいろに気がつくということ。そこには明確なひとつの回答ではなく、必ず無数の複雑な物語が存在していて。そういったことを本づくりを通して少しでもすくいあげられたらと思っています」

わかりやすくくくることができない、物事の隙間にこそ物語は存在すると話す稲垣さん。取材終わり、「これは余談なんですけど……」と教えてくれたのも、そんなエピソードのひとつだ。

「うちの会社のロゴを作ってくださったsuさんというデザイナーさんとの最初の打ち合わせで、私が道に迷って電話をかけたんです。すると電話口で『こっちですよ〜』と言われて。振り向いた先のアパートの2階から、suさんが手を振っていました。それがなんだか物語の一節のようですごく印象に残っているんです。私たちの生きている現実の世界でも、物語の中にいると感じられるようなことって何度もあると思います。そういった分かりにくい、でもどこか馴染みのあるような物語を宿した本を、今後もつくっていきたいと思っています」

あくまで作家を引き立てる存在として“さりげなく”ありながら、妥協はしない強い意志を持った彼女たち。答えの外側にある物語まですくいあげようとする“規格外”な試みは、これからもきっと広がり続けるのだろう。

「さりげなく」HP:https://www.sarigenaku.net/

企画編集:光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)

写真提供(敬称略):稲垣佳乃子