2021.2.19

デザイナー・仲村健太郎さんが京都を選ぶ理由は、プレイヤーの「バランス感」にあるらしい

噂の広まり

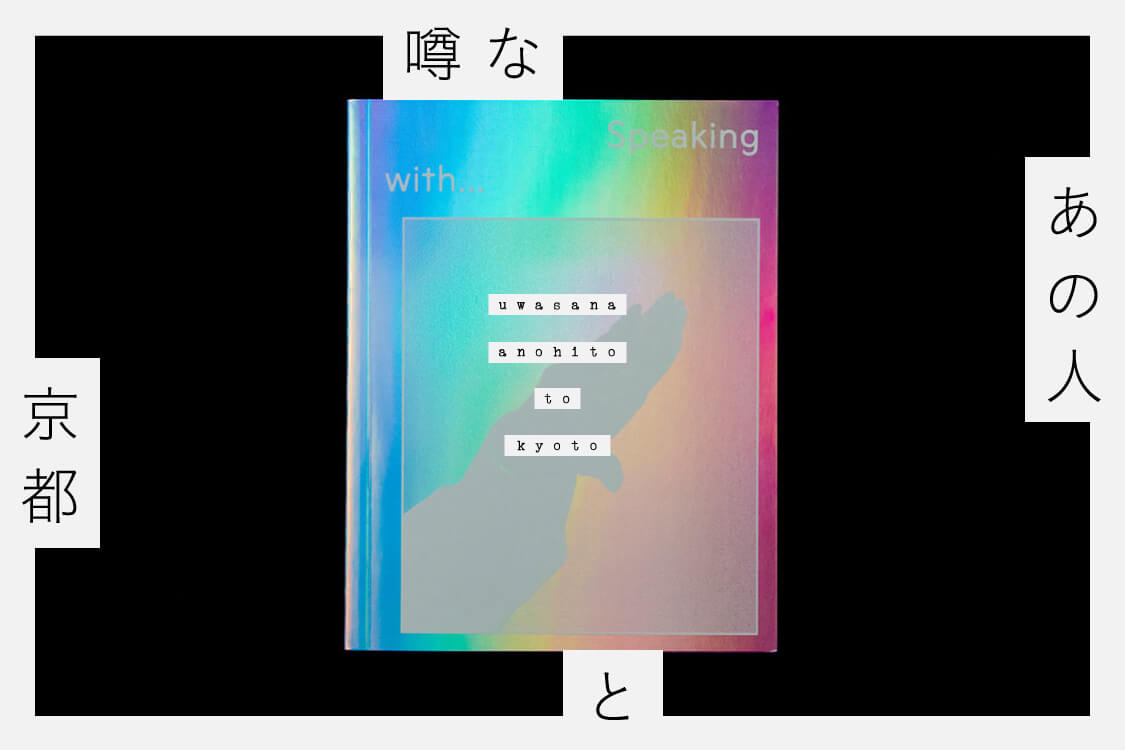

仲村健太郎というデザイナーがいる。いま京都の美術館や伝統工芸の展覧会を訪れると、彼が手がけたポスターや本に出合うことが少なくない。赤井佑輔や三重野龍らと並び、関西を代表する若手デザイナーの一人として、彼の仕事に注目が集まっている。

「佇まい」がデザインされた『実在の娘達』

3つの短編が収められた『実在の娘達』という書籍がある。

京都に住む作家・福永信によるこの掌編集は、一見シンプルな装いだ。しかしその印象は、手に取りページをめくったところで大きく変わることになる。驚いたことに、収められた3つの作品は、活版・写植・DTPと各々異なるプロセスで印刷されているのだ。レイアウトにも変化が付けられ、同じ明朝体でも、各作品の文字列はそれぞれに違う表情を見せる。

ブックデザインを手がけたのは、京都のデザイナー・仲村健太郎(なかむら・けんたろう)さん。ブックデザインだけではなく、グラフィックデザインやウェブデザインの領域でも活躍する。

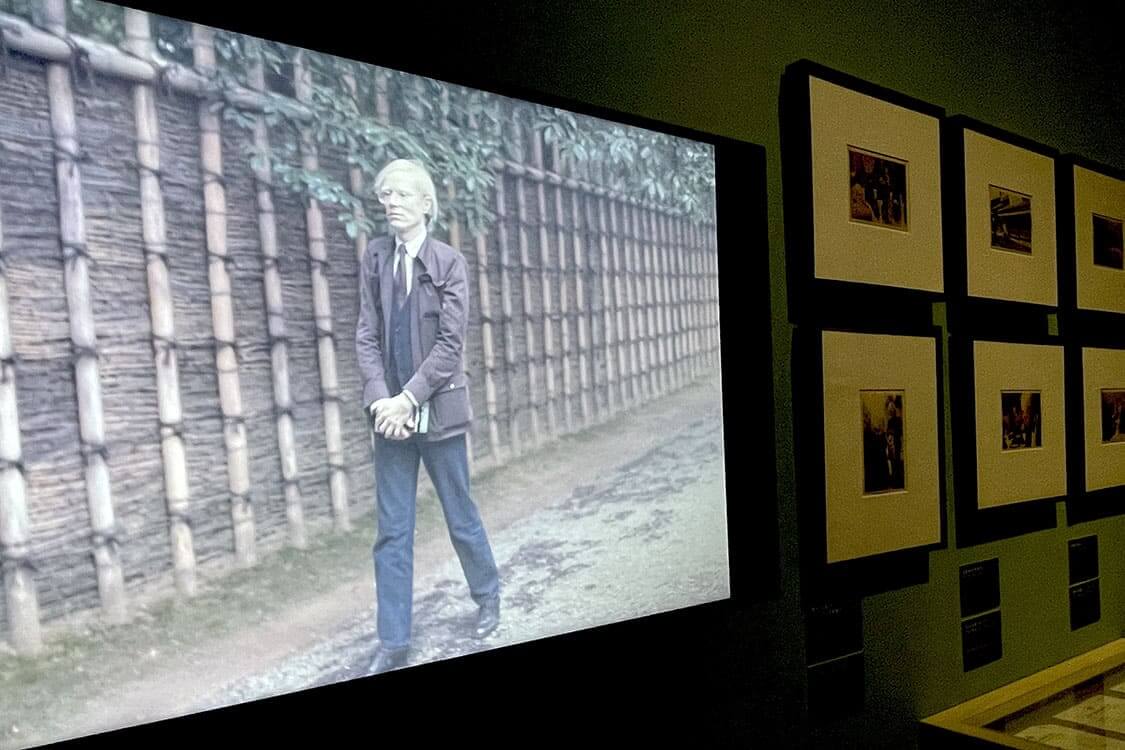

「京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA(アクア)」ウェブサイト。アーカイブページでは、テキスト・写真・当時のフライヤーなどの要素が結びつき、各企画が丁寧かつ有機的に記録されている。

『実在の娘達』のデザインテーマは「バラバラ」。

「アンソロジーならではの形を作るということで、『佇まい』といいますか、視覚や手触りからも一編一編に個体差を出していこうと」

「修美社の山下(昌毅)さんに相談して、京都の印刷所同士のつながりを頼りに活版・写植・DTPと刷り分けるプランをどう現実化できるのかという部分についてご提案いただきました」

自由研究みたいな仕事がしたくて京都を選んだ

福井県出身の仲村さん。京都に居を移したのは、京都芸術大学(当時の名称は京都造形芸術大学)への進学がきっかけだ。

卒業後も京都を拠点とし続ける理由を聞いてみた。ほかの都市は選択肢に入っていなかったのか?

「なんとなく、大阪には『“仕事”をちゃんとしないといけない空気』があるような気がして(笑)。『天下の台所』と言われるだけあって、大きな仕事ができる街ですよね。ただ、個人的には、自分の興味関心に基づいて試行していきたい気持ちが大きくて。京都なら、そういう自由研究みたいな仕事が許されるんじゃないかと考えていましたね。いま振り返ると、学生の甘い考えだなとも思うんですが(笑)」

仕事をはじめて間もない頃は、独りよがりな方向に向かってしまうこともあったという。自由研究のような試みと、「仕事」としての価値を両立させる。そのための糸口を掴んだのは、2015年に福永信さん、丸太町の書店「誠光社」の店主・堀部篤史さんと3人で企画したワークショップを通じてのことだった。ワークショップは独立前に堀部さんが働いていた一乗寺の書店「恵文社」が運営するスペース「COTTAGE」で行われた。

「僕も福永さんもへそ曲がりな方なので、いい文章の書き方講座みたいなのはやりたくないと(笑)。本ができるまでの過程を実践していけたらおもしろいよねということで、月に1回のペースで半年ほど開催しました」

タイミングを同じくして堀部さんが恵文社から独立し、誠光社をオープン。参加者が書きあげた小説を一冊の本にまとめ、誠光社から発売することになった。

「小説家ではない人が小説家と一緒に小説を書き上げ、一冊の本を作る。ただのアンソロジーではなく、この試行の過程が詰まったものとしてまとめるわけだから普通の本にはしないほうがいいですよねという部分は3人とも共通して思っていて。そのためにはどういうかたちにするのが良いかということを話し合いましたね」

小説はテキストデータ単体で存在するものではない。本になったとき、ストーリーの「手触り」とでも表現される部分を作るのがブックデザイナーとしての仲村さんの仕事だ。出来上がった本は決して奇をてらった見た目ではない。しかしタイトルが背表紙と表紙を跨いでいたり、それぞれの作品の文体に合わせて1行あたりの文字数が違っていたりと、ある意味での違和感を読み手に与える仕掛けが随所に施されている。

「福永さんや堀部さんは書くプロと売るプロ。そんなふたりと一緒に、密な関係で本を作るという経験から学んだことは多い。この本が多くの人の手に届くように、でも、これまでに見たことの無い本を作るために自分の興味関心ともうまく引き合わせる。そのためにはどうすれば良いかということを教えられたように思います」

重さと軽さのバランスに引き込まれる

京都には、他人と差をつけることより、自分なりに新しい答えを見つけることに力点を置いているプレイヤーが多いと仲村さんは感じている。

「あくまで肌感覚ですが、後者はより内省的、哲学的な態度というか。自分の内側に籠もった果てに出したものが、結果として見たことないものになっている、というパターンが多いように感じます。どちらも世の中にあるべきだと思いますが、僕は後者に共感するんですね。福永さんや堀部さんなど、これまで一緒に仕事をしてきた人からもそのような姿勢をよく感じます。京都には大学も多く、アカデミックな気風を持った場所なのかもしれないですね」

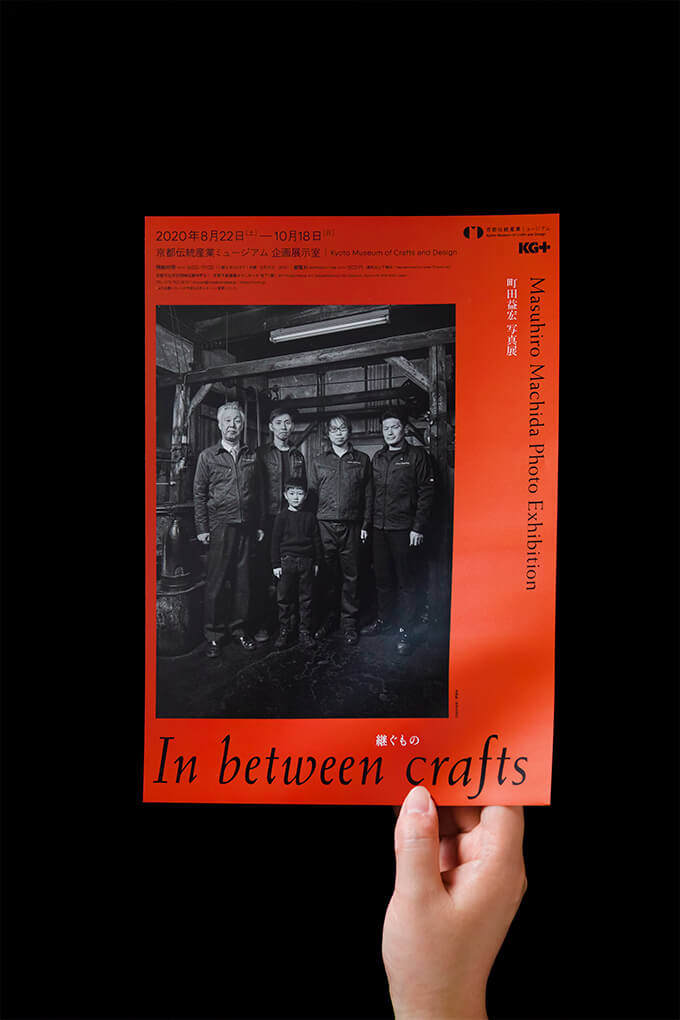

展覧会関連のプロジェクトに関わる機会も多い仲村さん。最近では岡崎の京都伝統産業ミュージアムで開催された写真展「継ぐもの -In between crafts-」のチラシデザインを手がけた。

「被写体になった職人の皆さんと打ち上げの席でお話したんですが、本当に気のいいお兄ちゃんという感じ。いっぽうで営み自体はもう数百年前からずっと受け継いでることで、すごく深遠なことをサラッとやっている。京都の人と対面していると、重さと軽さのバランスに引き込まれることが多いですね」

思わず足を止めるような思考に出合うのは、仕事の場面だけに限らない。

「大学教授が講義室でするような話を、近所のおじさんが喫茶店でしていたり。なにかを考えるきっかけになる状況があちこちで繰り広げられているのが、京都のおもしろいところだと思います」

デザインを「説明」することは可能か

展覧会のカタログやチラシ、書籍に文化施設のウェブサイトと、仲村さんがデザインを手がける媒体は多岐にわたる。そのすべてにおいて仲村さんが考えてきたのは、それらに触れた人が、デザインされたものにどのような文脈や関係性を見出しうるのか、ということだ。

「展覧会の広報物でいうと、チラシは広めるもの、カタログは残すものという違いがあります。ある展覧会がどのような文脈のなかに位置づけられ、そこではどのような関係性が組み立てられているのか。カタログのデザインでは、これがきちんと伝わるようにということを意識します。書籍もこれに近いですね。いっぽうチラシの場合は、この文脈や関係性をあえてちょっとずらしたり、間引いたりということをよくするんです。ウェブサイトをデザインする視点はこちらに似ていますね」

「広めるもの」であるチラシやウェブサイトと、「残すもの」であるカタログや書籍。それぞれに適したかたちで、文脈・意味を付与していく。ほかの要素との結びつき方で意味が変化するという点は、言葉と似ているかもしれない。しかしデザインと言葉が決定的に違うのは、デザインは必ずしも対象を「説明」するものではないということだ。

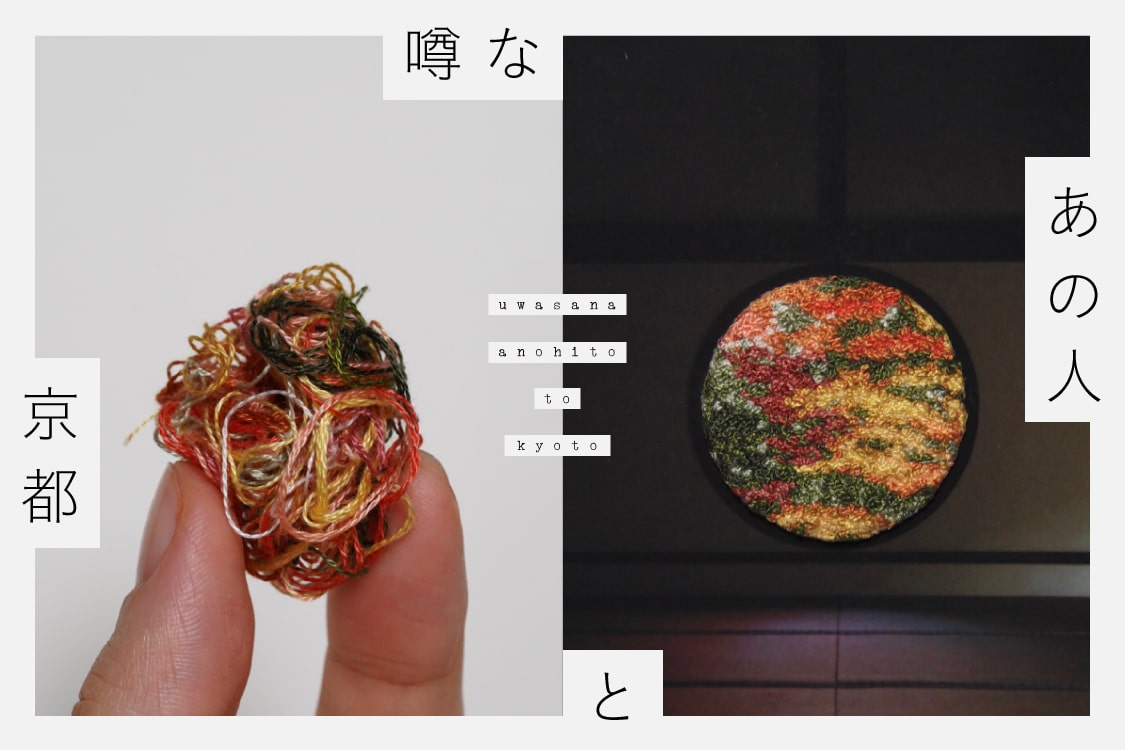

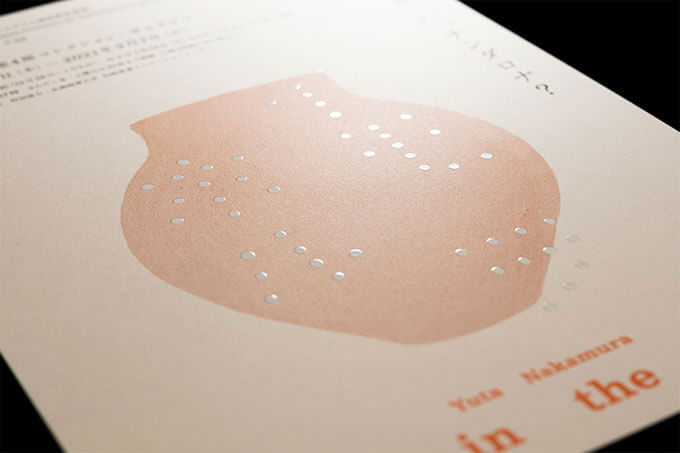

こちらは、京都国立近代美術館で2021年3月7日まで展覧会を開催中のプロジェクト「中村裕太 ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?」のチラシ。

展覧会の会場では、来館者が壺のなかに入った一つひとつの陶片に触れることで、彼の作品の新たな鑑賞方法を探るプログラムを展開。この「手で触れ、鑑賞を膨らませていく」という内容に紐づいた仕掛けが、仲村さんがデザインしたチラシの随所に散りばめられている。

チラシの表面に刷られているのは、中村裕太さんによって陶片から再現された壺のシルエットだ。その上に重なる白い点を触れると、点が立体的に印刷されていること、点を結ぶと「イモヲホル」という文字になっていることがわかる。

ここまでだと「?」が浮かぶところだが、次に裏面を見てみよう。ただし普通に裏返すのではなく、一度、光に透かしてみる。すると、ちょうどシルエットになった壺の中に入っているかのように見える位置に、裏面に印刷された陶片の影が映るのだ。

さらに、このチラシには記載されていないが、この陶片の模様は芋版でつけられたことがわかっている。その情報を知ってはじめて、鑑賞者は「イモヲホル」の文字が陶片にリンクした情報であることに気がつくというわけだ。

「壺の中に陶片を入れる」、さらに「壺の表面の文字や、中の陶片に触れ、感覚をもとに鑑賞を膨らませる」という展覧会の文脈が、このチラシにおいてどのように再現されているのか。それを言葉で説明すると以上のようになる。しかし、これは野暮な行為だろう。先述の言葉によれば「デザインは“説明”するためのものではない」。仲村さんはその理由を次のように話してくれた。

「デザインされていることのすべてを読み解いてほしいとは思っていないんです。『なんか面白そうなタイトルだな』とか『不思議な形の壺だな』とか、まず目がいくのはそういう部分でいい。デザインが伝えるのは、言葉で把握できる領域の外にある部分。ムードという表現が近いかもしれません。このムードを感じるということは、言葉で仕掛けや狙いを説明されて、頭で理解するのとはまったく違う体験です」

言葉がとりこぼしたものをすくっていきたい

言葉では表現できないからこそ、デザインで語る。先ほどのポスターのように、あるデザインの「答え合わせ」をしたとして、その「答え」はデザインが伝えるものとは必ずしもイコールではない。

「受け取り手に解釈が委ねられる要素を、デザインと呼ぶのかもしれません。難しいテーマですが、ある決まったメッセージを伝えるのではなく、見た人それぞれの中に解釈や理解が沸き起こるきっかけとなるようなデザインができないかと考えています」

この「曖昧さによって受け手に答えを委ねる」というコミュニケーションのあり方に、仲村さんは最近興味を引かれているという。

「デザインを見た人が、全員違う感想を抱いたりしてもおもしろいなと考えています。あいまいにほのめかすような表現こそ、見た人の感覚を引き出すと思っていて。引き出された感覚はその人だけのもので、言葉で明快に説明しようとしたらこぼれていく部分でもあると思うんです」

言葉がこぼしたものを伝える力がデザインにはある。そして京都は、そんなデザインの力を大いに生かすことができる街だと、仲村さんは考えている。

「京都には連綿と続く歴史や、歴史を受け継いできた人たちが考えてきたことの集積があります。そのなかには、わかりやすく言い切ってしまうと見えなくなるものもたくさんあると思うんです。言葉からこぼれてしまったものを、デザインでも漏らしてしまったら、伝える場所がどこにもなくなってしまうじゃないですか。自分が作ったものを見返して『よくこんなチラシが世の中に存在できるな』なんて思うこともありますが、これが世の中にあってもいい状況って、いいなと思ったり。なにかはっきりものを言ってるわけではないのに、コミュニケーションとして受け取ってくれた人が意味を見出しているから存在している。京都ならではというのは言い過ぎですが、明快には表現されない事柄を重んじる文化があるからこそ、受け入れられている部分もあるのかなと思います」

<プロフィール>

仲村健太郎(なかむら・けんたろう)

ブックデザイナー / グラフィックデザイナー

1990年福井県生まれ。京都造形芸術大学情報デザイン学科を卒業後、京都にてフリーランスとして活動する。京阪神の美術施設や文化施設の広報物、出版社の書籍のブックデザインからオルタナティブな出版活動まで、幅広い射程のデザインに取り組んでいる。

Instagram:@nakamulak

企画編集:光川貴浩、河井冬穂(合同会社バンクトゥ)

写真提供(敬称略):仲村健太郎